日本三百名山・大山登り IN 神奈川

- 2019.02.10

- 登山

どうもこんにちは、ちはるです。

先日、神奈川県は伊勢原市の大山を登ってきたので、防備録的なんちゃってレポート記事を投下!

実際に登ってみて感じたことなど、つらつら書いていきますので、大山が気になる方の目に留まれば幸いです。

1.大山とは?

大山について調べてみると、Wikipediaでは次のように記載されています。

大山(おおやま)は、神奈川県伊勢原市・秦野市・厚木市境にある標高1,252mの山である。丹沢山などの丹沢の山々とともに丹沢大山国定公園に属し、神奈川県有数の観光地のひとつである。日本三百名山や関東百名山のひとつでもある。

つまり大山は、都心から近く自然を楽しめる、お手軽な登山スポットなんですね(雑)

後ほどご紹介しますが、この大山には大山寺や大山阿夫利神社といった寺社仏閣も存在していて、これらにお参りへ訪れる方も多いようです。

そのため、大山を登るには登山道のほか、ケーブルカーに乗るという手段もあったりします。

多くの場合、山を登ると言っても頂上へいたるには何パターンかコースがありますが、この大山でもそれは同じ。

ですので、今回は

麓 ⇒ 大山寺 ⇒ 大山阿夫利神社下社 ⇒ 大山阿夫利神社本社(頂上)

と巡っていくコースをご紹介します。

2.麓から大山寺へ

ここからはさっそく、実際の登山道について。

こま参道

大山へのアクセスは、バスまたは車になるでしょう。

そしてバス停または駐車場から大山を目指し始めると、こま参道のはじまりを示す道標が目にとまります。

このこま参道は、大山の入り口とも言えるケーブルカー乗り場の大山ケーブル駅へと続いています。

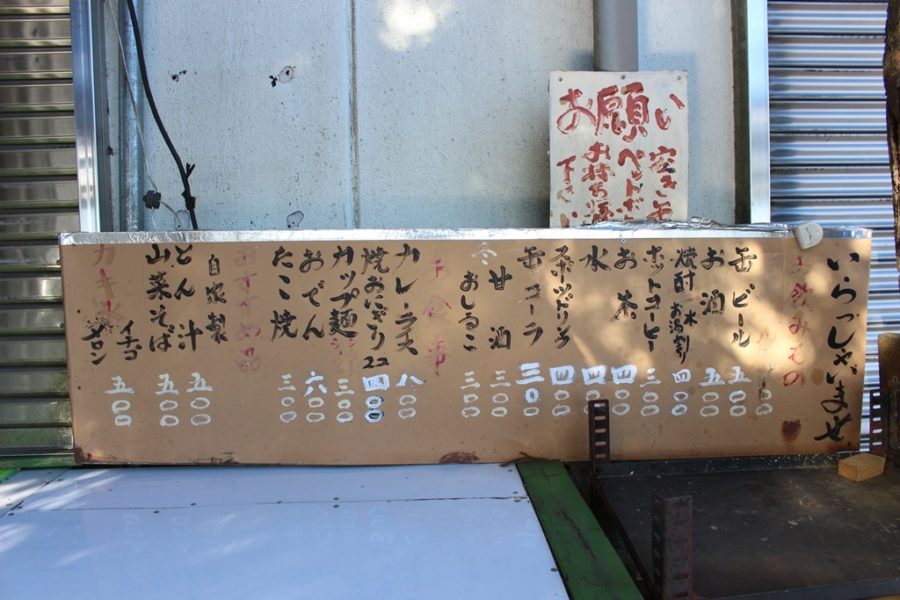

道行く最中には、土産物屋や食事処が並んでいて、行き帰りにいろいろ覗いて楽しめるような場所になっていたりもします。

ただし!

このこま参道、道中に階段がたくさんあって、ちょっとした運動をするつもりでのぞまないと、思いのほか辛い思いをするかもしれません(笑)

そうしてこうして参道を進んで行くと辿り着くのが大山ケーブル駅。

この駅からは、中間駅の大山寺駅もしくは山上の阿夫利神社駅までケーブルカーに揺られながら登ることができます。

ただし今回は行きはケーブルカーを使わず大山に登ってきました。

せっかく山に来たんですから、自分の足で登らなくちゃ損なので!

女坂をゆく

ケーブルカーを使わないで山を登るための山道は、駅のすぐ脇からのびています。

ここで注意したいのが、山道は男坂と女坂の二本に分かれているという点。今回の目的地にある阿夫利神社下社にはどちらから登っても辿り着けるのですが、その途中にある大山寺には女坂を登らなくてはいけません。

ちょっと見辛いですが、分岐点はこんな感じ↓↓↓

どちらのルートを進むか決めたら、あとはひたすら登山!

今回行くルートが全体的にそうなのですが、この女坂もだいぶ階段が多いなぁ、といった印象の山道でした。

あまり無理をせず、自分のペースで進むのが吉かも知れません。

七不思議や不動尊に囲まれつつ進みます。

ちなみに、上↑の写真にも写っている不動尊、秋には紅葉の名所なんだとか。今は時期が時期なので、見る影もないですが(笑)

不動尊を過ぎると、なにやら一本の階段が見えてきます。

これもまたシーズンになれば紅葉が映えそうな景観。

この階段を登った先に、第一目的地の大山寺があります。

大山寺

そんなこんなで大山寺に到着。

階段続きの山道を登って来た身体の熱を冷ますように、涼やかな風が吹き抜ける場所です。

前述のとおりケーブルカーでも大山寺に来ることはできますが、この達成感は実際に山道を登るからこそ味わえるもの!

とはいえ、決して楽チンな道というわけでもないので、その時々の判断でケーブルカーに乗ってしまうのも全然アリだと思います。

オフシーズンに訪れたということもあって、大山に訪れた他の人の姿もまばら。とても落ち着きのある場所でした。

お寺の全景は、ぜひ皆さん自身の目で!

3.大山阿夫利神社-下社-

大山寺でひと休みしつつ境内を見てまわったら、再び登山道を進みます。

目指す先は大山阿夫利神社の下社。

これまでの道と同様、この先も階段の多い道が続きます。

が、悲しいかな道中に真新しい物がなかった&この時点でそこそこ疲れてしまったこともあり、ろくな写真が撮れていないという……。

これまでのも大した写真じゃないとか言わないで。

と言うことで、ここはサクッと下社のご紹介をば。

下社境内

登山道を粛々と上っていくと、やがて広く開けた場所に出ます。

大山寺でも他の登山客や参拝客がちらほらいましたが、こちらはなかなかの賑わいっぷり。

ケーブルカーはこの阿夫利神社下社まで繋がっているので、山道を登らなくても下社まではほとんど苦労なく訪れることができます。

そしてここまで来ると視界も更に開けて、遠くまで地上の様子を眺望することができるようになります。

そして下社を正面から捉えた姿はこちら。

ガッツリ鳥居が見切れてるけど気にしたら負け。

写真中央に写っているのは、下社に建てられた拝殿です。

多くの参拝客が訪れるスポットにふさわしく、青空の下に佇むその威容はとても立派なものでした!

境内にはこの他にも見所がありましたが、やはりそこは直接皆さんの目で!

4.大山阿夫利神社本殿へ

下社境内で一休みしたら、再び山道を進みます。

富士山を望みながらのラストスパート

ケーブルカーは麓から下社までしか通っていないので、ここから先は己の足で進むしかありません!

こんな感じの山道を黙々と。

標高もあがり、視界は更に開けていきます。

そんな道をゆく途中、大きく富士山が見えるスポットも!

いやはや、実際に見る富士山はやっぱり凄いですね。

人生で富士山の姿を目にすることはそれなりにありますが、いつ見ても立派な山だなぁ、と思わされます。

よく晴れて空気が澄んでいる日には、こうして富士山の威容を眺めることができるのも、この登山コースのイイところではないでしょうか。

富士山にパワーをもらったところで、ここからは一気に山頂まで進みます。

とはいえ下社から山頂までの道のりは大きな岩がゴロゴロした道を進まなくてはいけない場面が多く、これまで以上に注意が必要です。

さらに今回僕が訪れた際は、あまり雨が降っていなかったせいか足元が乾いた砂で非常に滑りやすくなっていました。

ですのであまり急ぎすぎず進むのが良いでしょう。トレッキングポールなど、杖になるものを持っていくと、より安心だと思います。

そしてそして、ついにこの瞬間が……!

大山山頂

ついに到着!

標高1,252メートルの大山登頂の瞬間です!

圧倒的達成感!!!

ヒュー!

ドンドンドン!

ただし、ここで悲しいお知らせ。

今回山頂に到着したのが、だいたい14時頃だったのですが……。

本殿も奥の院も、ついでに売店も、気づいた時には全部閉まってました……(涙)

山頂に辿り着いた瞬間は開いてたんですけどねー。

すぐ後に来てみたら閉まってました。

なので!

あんまり急ぐなとは言いましたが!

頂上まで登るときはいろいろ閉まる前に登りましょう!(笑)

事前にチェックしていなかったことが敗因ですねー。

紅葉のシーズンなど登山客が増えるだろう時期には、この辺りの時間も変わってくるかもしれないので、皆さんが大山に登る際は一度必ず調べて下さい。

でないとちょっと悲しいことになります。

おしるこ食べたかった……。

ちなみに下↓↓↓は無事温かいものを食べ損ねた千悠を静かに見つめる猫様の像。

と、言うことで。

無事辿り着いた山頂で景色を楽しみながら休憩し、持参した食べ物でエネルギー補給をしたら、今度は下山です。

下山ルートは元来た道と同様。

帰りは下社までは徒歩、そこからはケーブルカーで一気に麓まで下りました。

5.まとめ

以上、忘備録的なんちゃってレポート記事でした。

疲れた(笑)

今回、全行程でかかった時間は休憩も含めて約5時間半でした。

山なんか登りなれてるぜ!って方はもっと早く登れるでしょうし、行き帰りの両方でケーブルカーを使えば、もっと早くなると思います。

これは後から知ったことなのですが、今回辿ったルートはそこそこ上級者向きのコースだったらしく、さもありなん、って感じですね。

大山には他にも見晴台を経由するコースやヤビツ峠コースなるものがありコースの選択次第で難易度も変わってくるようなので、事前チェックのうえ、最適なコース選びを心がけましょう!

僕も次回はそうしますッ!!!

とはいえ、階段だらけ岩だらけ、さらに足元が滑りやすく僕にはちょっと大変なコースだったことは確かですが、それでも山頂からの眺めはそんな苦労を帳消しにして余りあるものだったのも事実です。

次は紅葉の時期にでも、ちゃんといろいろ調べたうえで、また登ってみるのも良いかなぁ、なんて思いました。

首都圏から程近い場所にある大自然・大山。

皆さんも、機会があればぜひぜひ登ってみてください。

ではでは、ここまで読んで下さりありがとうございましたー!

おまけ

-

前の記事

2018年に読んだ本 2019.01.21

-

次の記事

アウトサイダーズ 大自然を旅して生きる 2019.03.18